… von dem Haus, dass ich kaufen möchte?

Oder anders gefragt: „Muss ich eigentlich immer erst alles bis zum Rohbau abschlagen, bevor ich Antworten bekomme?“

Ja, ansich schon. Zumindest ich kann nicht durch Tapete und Putz hindurchsehen – obwohl ich als Sachverständiger Hilfsmittel kenne.

Sagen wir es mit einem kurzen Schwank aus meinem Leben: Als ich damals, nach dem Studium, den ersten angestellten Job bekam, gab es in dem Architekturbüro einen altgedienten Bauleiter. Gelernt hatte er Bauzeichner. Wenn ich mit einer Frage zu ihm kam – es war seine Aufgabe mir Frischling Fragen zu beantworten – , war seine erste Gegenfrage „Ist das so?“. Wenn ich darauf geantwortet hatte, „ich denke ….“ oder „es kann nur…“ oder „die Indizien sprechen dafür…“ , hatte er mich aus seinem Büro geworfen, mit den Worten „Dann ist es also nicht so. Was willst Du?“

Ein Beispiel: Das 30er-Jahre-Haus sah zwar verwohnt, aber doch ganz anständig aus. Nachdem es leer geräumt, nein, entrümpelt und die stinkenden Tapetenschichten entfernt waren (…Raucherhaushalt…), wurde festgestellt, dass der Putz stellenweise lose, teils beim Entfernen der Tapeten gelöst war. Es wurde entschieden, einen Kompressor mit einem handlichen Druckluftmeißel zu besorgen und den Putz in Eigenleistung des Bauherren abzuschlagen. Beim genaueren Hinsehen kamen vereinzelte Risse zu Tage.

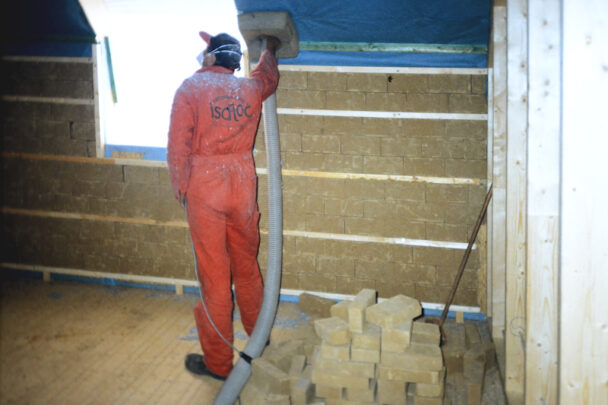

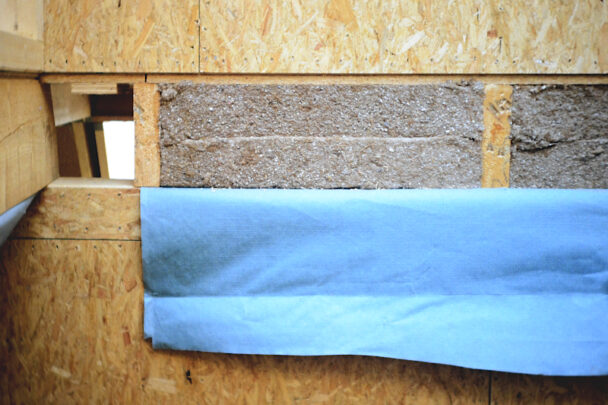

Was nun auch sichtbar wurde, war vermutlich eine Vorsatzmauerschale vor der eigentlichen, originalen Außenwand. Es wurden Maße genommen und Ungereimtheiten bestätigt. Also wurde die Decke vorsichtshalber abgestützt und die Vorsatzschale entfernt. (Wie war das? „Ist das so?“)

Das Außenmauerwerk wurde nun, wie in den anderen Räumen, als Ziegelmauerwerk sichtbar. Die Fugen waren durchgehend nicht ausreichend mit Mörtel gefüllt. Die tragende Innenwand war in Kalksandstein gemauert. Es wurde auch deutlich, dass sich die Innenwad von der Ziegelaußenwand gelöst hatte (auf dem Foto gut zu erkennen durch den neuen, braunen Lehmmauermörtel).

Der Statiker wurde gerufen. Daraufhin wurden beide Wände mit insgesamt vier Flachstahlwinkeln verbunden. Die Mauerfugen wurden mit Lehmmauermörtel für tragendes Mauerwerk ausgefüllt. Dank der gutmütigen Eigenschaften des Lehmmörtel konnte auch das der Bauherr selber machen. Anschließend haben alle Wände einen zweilagigen Lehmputz erhalten.

Wie war die Frage noch?

Jetzt einmal ehrlich. Das ist doch eine Binsenweisheit, die ich hier erzähle… Warum muss ich sie dann immer wieder aufs Neue beantworten?